- APV法は資本構成の変化を反映

- 節税効果重視で企業評価が特徴

- 実務注意点も併せ検証が大切

近年、企業価値評価の手法として注目されるAPV(調整現在価値)法は、伝統的なDCF法(割引キャッシュフロー法)と比較して、資本構成の変動や負債利用による節税効果をより明確に反映させる評価手法として、その有用性が議論されています。

本稿では、20代の若手ビジネスマンを対象に、APV法の基本概念、実務上の適用方法および注意点について、専門的な視点から詳細に解説します。

また、現代の経済環境において多様化する金融戦略やM&Aシーンにおける評価手法として、どのようにAPV法が位置付けられているのか、その実践的な意義を考察していきます。

APV(調整現在価値)法とは

APV法とは、企業が保有する将来のフリーキャッシュフローを、無負債時の事業価値としてアンレバード株主資本コストで割引計算し、その上で、負債活用による利子支払いの節税効果を加味することで企業価値(EV)を算定する手法です。

この評価手法は、モディリアーニ=ミラーの理論に基づいており、税金という現実のファクターを内部に取り込み、財務構造の変動を企業価値に反映させる点が特徴です。

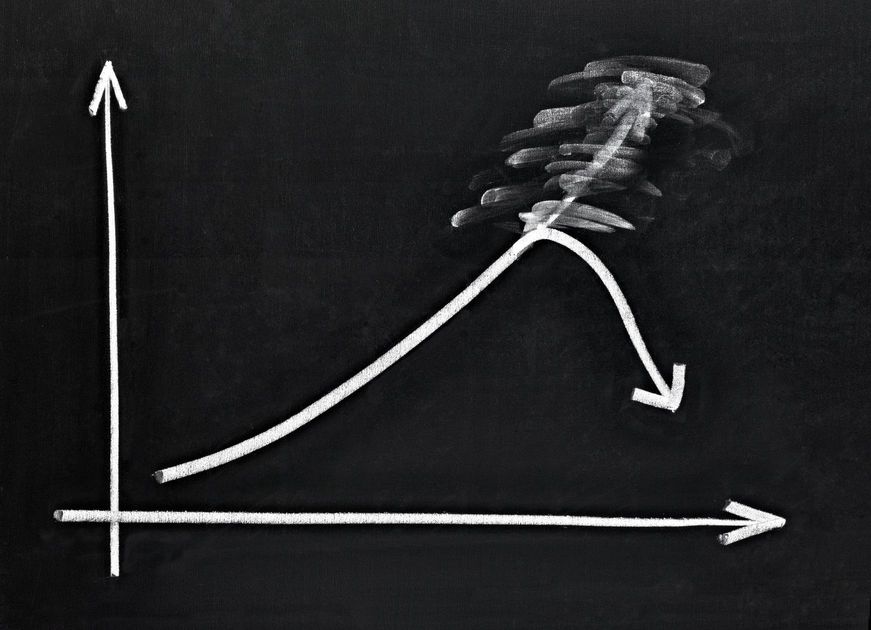

従来のDCF法では、加重平均資本コスト(WACC)を用いてキャッシュフローを一律に割引するため、評価期間中の資本構成の大きな変動に対する柔軟な対応が難しいとされてきました。

一方APV法においては、まず企業が保有する将来のキャッシュフローを、理論上負債が存在しない場合の株主資本コストで割引くことで無負債事業価値を導出します。

次に、実際の取引における有利子負債の利用によって生じる支払利息を算定し、さらにそこに伴う法人税の軽減という節税効果を評価時点での現在価値に換算し、無負債事業価値に加算します。

このため、APV法は資本構成が大きく変動するケース、例えばレバレッジド・バイアウト(LBO)や企業再生、MBO(マネジメント・バイアウト)などにおいて有用な評価手法とされています。

具体的な算定プロセスは以下の通りです。

まず第一に、フリーキャッシュフロー(FCF)を算定し、税引後営業利益、減価償却、運転資本の増減、設備投資額などの要素を加味して算出されます。

次に、アンレバード株主資本コスト、すなわち企業が有利子負債を利用していない状態で見込まれる株主資本収益率を用いて、FCFを割引計算し、無負債事業価値を求めます。

その後、負債残高の変動、支払利息およびそれに対する税効果(通常、支払利息に法人税率を乗じて算出)が評価され、無負債事業価値に加算されるのがAPV法の基本的な流れとなります。

さらに、評価時点での非事業資産、すなわち企業の事業に直接寄与しない余剰資産や遊休固定資産なども、企業全体としての価値算定においては加味されるため、これらも適切に評価し、総合的な企業価値へと組み入れる必要があります。

この評価手法により、従来のDCF法が前提としていた資本構成の一定性に対する仮定から解放され、より現実的な財務環境に即した企業価値評価が可能となります。

APV法の注意点

APV法には多くの利点が存在する一方で、実務に取り組む上ではいくつかの留意点が求められます。

まず第一に、APV法は負債利用による節税効果を計算するために、将来の負債調達・返済計画を的確に策定する必要があります。

実際に企業がどの程度の負債を利用し、どのタイミングで返済を実行するかは、将来のキャッシュフローにも大きく影響するため、評価前の十分な検証とリスク管理が不可欠です。

また、APV法では、DCF法のWACCに含まれる財務リスクの部分が反映されないという側面があります。

WACCは企業の株主資本と負債資本の割合を加味してリスクを評価しているのに対し、APV法ではそれらを個別の計算を通じて組み上げるため、負債増加によるリスクや市場環境の変動が十分に反映されない恐れがあります。

そのため、評価においては負債返済計画の現実性、ならびにキャッシュフローが負債返済に充て可能な範囲かについて、慎重に検討する必要があります。

さらに、APV法を適用する企業自体の特徴として、評価期間中に資本構成が大きく変動することが前提となるため、短期間での資本構成が安定している企業に対しては、むしろDCF法がより適している場合もあります。

そのため、評価対象企業の財務状況および事業の将来性、ならびに負債を利用した戦略の現実性を十分に見極めた上で、APV法の採用が適しているかどうかを判断する必要があります。

また、APV法では計算プロセスが段階的であり、各計算ステップにおいて多数のパラメータが関与するため、計算の過程で用いる仮定値や予測値の不確実性が、最終的な企業価値に大きな影響を及ぼす点にも十分な留意が必要です。

特に、非事業資産の評価や負債の調達利率、税率といったパラメータは、市場環境や政策動向により変動する可能性があるため、センシティビティ分析(感度分析)を併用することが推奨されます。

これにより、評価結果の信頼性と妥当性を高め、実務上のリスクを未然に回避するための対策を講じることが求められます。

まとめ

APV(調整現在価値)法は、無負債事業価値を基本とし、負債利用による節税効果を加算することで、資本構成の変動を十分に反映した企業価値評価を可能にする先進的な手法です。

伝統的なDCF法と比較すると、APV法は特に資本構成が大きく変動する企業や、レバレッジバイアウト(LBO)、MBO、破綻企業の再生など、複雑な財務戦略が必要な局面において有用であるといえます。

しかし、その反面、評価プロセスにおける負債の調達・返済計画、各種パラメータの設定、及びセンシティビティ分析の実施など、実務上の留意点が多数存在し、計算の正確性と現実性の両立が求められます。

20代の若手ビジネスマンにとって、企業価値評価手法の理解は、M&A案件や資本政策の立案、そして経営戦略の構築において極めて重要です。

実際の事例を踏まえながら、APV法とDCF法を比較検討することで、各手法の強みと弱みを明確に理解し、適材適所での活用を目指すことが必要です。

また、APV法の採用にあたっては、実務経験豊富な専門家の助言を取り入れることで、計算上の不確実性や予期せぬ市場変動に対するリスク管理を徹底し、より信頼性の高い企業評価を実現することが重要です。

最後に、APV法は企業評価の手法としてDCF法とは一線を画しており、特に資本構成の動態が複雑なシナリオにおいて、その価値を十分に発揮します。

経営者やファイナンス担当者は、各手法の理論的背景と実践的な適用事例を十分に理解し、最適な評価手法を選択することで、より適正な経営判断および資本政策の策定を実現することが求められます。

今後の企業買収や資本再編の現場において、APV法の知識とその応用技術は、競争優位性を築く上で大きな武器となるでしょう。