- 想像力で視野を広げる

- 創造力で価値を生む

- 情報取捨と実践が鍵

現代ビジネスにおいて、単に業務をこなすだけではなく、常に新たな課題に取り組み、イノベーションを起こすための鍵となる「想像力」と「創造力」。本記事では、20代の若手ビジネスマンに向け、2025年という激動の時代背景の中で両者の定義や違い、そしてそれぞれを体系的に鍛えるための具体的な方法と注意点について、専門的かつ実践的な視点から解説する。また、社会・企業環境の変化に伴い、こうした能力を如何に日常業務に適用するかという観点から、今後のキャリア形成に大いに役立つ情報をお届けする。

想像力と創造力とは

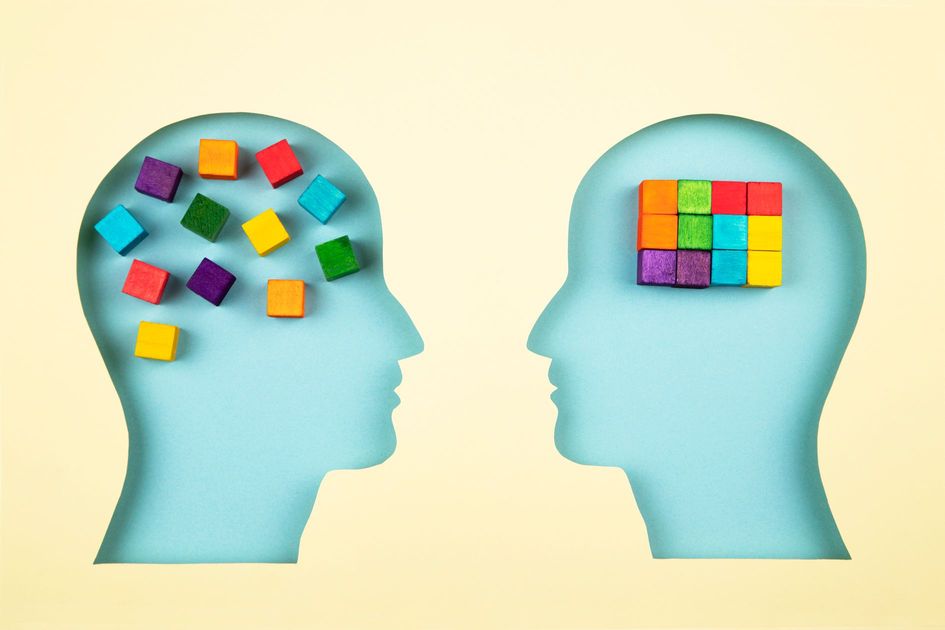

「想像力」と「創造力」は、一見すると類似した概念と捉えられがちであるが、それぞれが果たす役割や意義は確実に異なる。想像力とは、過去の経験や既存の知識を基に、まだ見ぬ世界や未踏の状況を頭の中で思い描く能力である。一方、創造力はこれまで存在しなかったものを新たに生み出す力として定義され、単なる思考の延長ではなく、実際に目に見える形で新たな価値を構築するプロセスである。 幼少期の教育現場においては、どちらの力も遊びや体験を通じてバランス良く育成されるが、ビジネスシーンでは数多くのアイディアやコンセプトが問われる中で、実際に製品やサービスへと具現化させる創造力が特に重視される。しかしながら、創造力は基礎となる想像力なくしては成立し得ない。つまり、豊かな想像力を持つことで、現実の枠組みを超えた自由な発想が可能になり、それが形として表出する際の原動力となる。 例えば、馬車の時代に「もっと速く移動できたら」という抽象的な想像から、カール・ベンツのガソリン自動車発明に至るまで、想像力と創造力の連鎖反応が歴史的な技術革新を担ってきた。従って、現代のビジネスパーソンにとっては、単にアイディアを浮かべるだけでなく、そのアイディアを実用的な価値へと変換するプロセスが求められる。

想像力と創造力を鍛える際の注意点

両者の能力を向上させるための方法は多岐にわたるが、取り組む際に留意すべき点がいくつか存在する。まず、想像力の訓練として、他者や異なる分野への積極的な関心が挙げられる。多角的な情報のインプットは、自身の視野を広げ、固定観念に捕らわれない柔軟な思考を促す。具体的には、業界の最新トレンドや他分野の知識に日常的に触れることで、これまで気付かなかった視点やアイディアの種を見出すことができる。しかし、このような広範な情報収集を行う際、情報の取捨選択が不十分だと、逆に混乱を招き、深い理解を阻害してしまう危険性がある。 また、創造力は「実行力」と密接に関係するため、単なる空想に留まらず、具体的なアクションプランやプロセスを構築することが重要である。ここで注意すべきは、常識や既成概念を完全に否定するのではなく、むしろそれらを土台に新たな視点を付加する姿勢である。ゼロベース思考やマインドマップ、ブレインストーミングなどの手法を用いることで、固定観念に捉われず自由な発想を育むことが可能となるが、一方で、あまりにも自由な発想は目的や方向性を見失うリスクも伴う。 このため、組織内でのアイディアの実現には、心理的安全性の確保や適切なフィードバック、さらには成功と失敗を冷静に評価する評価制度が必要不可欠である。企業がイノベーションを推進するためには、「出る杭は打たれる」というような保守的な企業文化ではなく、社員が自由に挑戦できる環境整備が求められる。特に、若手ビジネスマンは、自由な発想に伴うリスクと、その成功による大きなリターンの両面を理解し、自己の能力向上に努める必要がある。 加えて、情報過多の現代においては、どの情報を取捨選択し、どの知識を実践に活かすかという戦略的な判断が重要となる。膨大な情報の中から本質的な価値を見出す能力は、創造力の延長線上にあるものであり、時間と労力をかけた自己研鑽が不可避である。

まとめ

本記事では、想像力と創造力の根本的な定義とその違い、そしてそれぞれを鍛えるための具体的な方法と注意点について解説した。まず、想像力は未体験の世界や未来を自由に思考する力であり、創造力はその想像を基に新たな価値を実体化する能力である。ビジネスの現場では、たとえ優れたアイディアを思い描いたとしても、それを実際の成果に変換する創造力がより重視される傾向にある。そして、双方の能力は相互に補完し合い、どちらか一方が欠けても十分なイノベーションは期待できない。 また、これらの力を鍛えるには、多様な情報のインプットや異分野との交流、そして柔軟な発想法の実践が必要である。一方で、情報の取捨選択や環境整備といった注意点を怠ると、アイディアが散漫になったり、組織内での活用が難しくなるリスクも存在する。特に、企業文化として心理的安全性を確保し、社員が安心して意見や挑戦を表明できる環境を整えることが、長期的なイノベーションの鍵を握る。 最後に、若手ビジネスマンとしては、日常の業務において常に新たな視点を持ち、自己の想像力と創造力を高める努力が求められる。これにより、市場の変化に柔軟に対応し、将来的なリーダーシップを発揮するための基盤をしっかりと築くことができるだろう。現代の激動するビジネス環境において、想像力と創造力の両輪を効果的に活用することが、自己成長および組織全体の競争優位性確立に繋がる重要な戦略であると言える。

日常業務から離れて、さまざまバックグラウンドを持った異業種の方とディスカッションすることができて、大変有意義でした。

デザイン思考は、どちらかというと商品開発で使われる思考法かと思い込んでいましたが、スタッフ職でも、はたまた日常生活でも使える思考法だと思いますので、どんな場面でも人を巻きこみながら意見を出して、発想、試作、検証を繰り返していきたいです。