- 流動比率重視で資金循環確保

- 正確な計算と業界差を理解

- 実務改善で経営安定目指す

本記事では、企業の短期的な支払い能力を測る上で不可欠な指標である「流動比率」について、20代の若手ビジネスマン向けに、その基礎知識から計算方法、業種ごとの目安、実務における注意点に至るまで、体系的かつ専門的な視点で解説する。

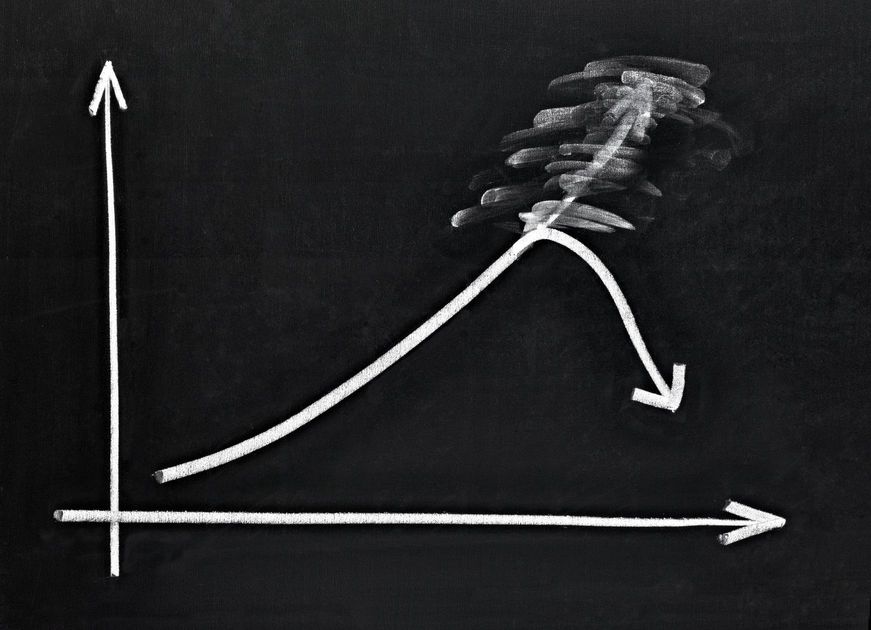

経営において資金繰りは重要な要素であり、単に黒字を維持しているだけではなく、迅速な資金の回収や適切なショートの回避が企業存続にとって決定的である。

近年、会計ソフトやクラウド化の進展により、経理担当者以外でも財務数値の読み解きが求められる中、流動比率は経営判断の一つとしてますます注目されている。

本記事では、弥生株式会社の公式情報をはじめとした正確なデータを基に、計算の基本から実情まで、幅広い視点で流動比率の重要性に迫る。

流動比率とは

流動比率とは、企業の流動資産と流動負債とのバランスを示す財務指標であり、短期的な支払い能力や資金繰りの安全性を把握するために欠かせないものだ。

流動資産とは、現金、普通預金、売掛金、棚卸資産など、1年以内に現金化可能な資産を指す。一方、流動負債とは、買掛金、未払い金、1年以内に返済が求められる短期借入金といった債務を意味する。

この二つの項目の数値を基に算出される流動比率は、企業が1年以内に発生する支払い義務をいかに適切にカバーできるかを判断する材料となる。

一般に、流動比率が100%を下回れば資金ショートのリスクが高まり、逆に過剰な資産を抱えすぎていることも示唆される場合がある。

理想的な水準としては、200%前後が望ましいとされるが、これは業種や取引の特性に左右されるため、個別の事情に応じた判断が必要となる。

流動比率の計算方法及び業種別目安

流動比率の計算は、極めてシンプルな数式に基づいて行われる。

具体的には、流動比率=流動資産÷流動負債×100%という基本式に従う。

たとえば、現金や預金、売掛金、棚卸資産などの合計が900万円、そして買掛金や未払い金などの流動負債が700万円の場合、流動比率は128.6%となり、流動資産が流動負債を上回る程度を示す。

しかしながら、単一の数値だけで企業の安全性を判断することは困難であり、業種ごとの平均値やビジネスモデルの特性を考慮する必要がある。

実際、建設業や製造業、情報通信業などでは、一般的に流動比率が200%を超えるケースが多く見られる。一方、小売業や宿泊業、飲食サービス業は利益率が低い傾向があり、その結果、流動比率が比較的低い場合もある。

特に、買掛金の支払いサイトや売掛金の回収サイクルの違いが、各業種ごとの理想的な流動比率に影響を及ぼす。

また、経済環境の変化や市場の動向に伴い、企業の資金繰りは変動するため、業種別の平均数値を常にアップデートすることが求められる。

流動比率の注意点

流動比率を見る際には、単に数字の大きさだけで判断せず、その内訳内容や計上の正確性にも十分注意を払う必要がある。

まず、流動資産の内訳を見ると、現金や普通預金、売掛金といったすぐに現金化できる項目と、棚卸資産のように相対的に換金が難しい項目が混在している。

たとえば、同じ比率を示していても、企業Aが棚卸資産に依存している場合、実際の資金回収に時間を要するため、流動性が低下するリスクがある。

一方、企業Bのように現金や売掛金が中心であれば、短期間の支払い需要に迅速に対応できる可能性が高い。

また、売掛金には不良債権が混入するケースもあり、不良債権が多いと実際の回収可能性が低下し、流動比率としての信頼性が損なわれる。

さらに、会計処理において、流動負債と短期借入金、または長期借入金の適正な区分がなされていない場合、本来の流動比率が正確に反映されなくなるリスクがある。

このため、財務諸表の数値を精査し、正確な計上がなされているかを確認することが、正しい資金繰りの把握への第一歩となる。

その他関連指標との比較

流動比率以外にも、企業の資金繰りや安全性を評価するための指標は複数存在する。

その中でも特に重要なのが、当座比率、固定比率、自己資本比率だ。

当座比率は、流動比率よりもさらに現金化のしやすい資産のみを用いて計算される指標であり、当座資産(現金、普通預金、売掛金、受取手形等)を流動負債で割った値で求められる。

この数値が100%を超えていれば、短期的な支払いに対して十分な現金があると判断されるが、棚卸資産などの換金性の低い項目が除外されるため、より厳格な評価が可能となる。

次に固定比率は、固定資産と自己資本のバランスを示すもので、企業が長期的な投資に対してどれだけの自己資金を投入しているかを評価する指標である。

固定比率が100%以下であれば、企業は借入金に過度に依存せず、経営の健全性を保っていると判断できる。

さらに、自己資本比率は、総資本に対する自己資本の割合を示し、企業の資金調達がどれだけ内部資金に依存しているか、または外部からの借入にどれほど依存しているかを評価するための指標である。

一般的には、自己資本比率が40%以上であれば健全とされるが、業種によってその適正水準は異なる。

これらの指標は、流動比率と合わせて用いることで、企業全体の資金管理や安全性の全体像をより正確に把握することができる。

流動比率を改善する具体的戦略

企業が流動比率を改善するためには、二つの側面、すなわち流動資産の増加と流動負債の適正管理が重要である。

まず、流動資産を増加させるためには、事業の収益性の向上や在庫の早期売却、不要な固定資産の売却などにより、迅速なキャッシュ化を図ることが挙げられる。

在庫の管理が適切に行われることで、商品の流動性を高め、資金調達の効率を改善することが可能となる。

また、顧客との支払いサイトの見直しや、売掛金の回収プロセスを効率化することも流動資産の実効性向上に寄与する。

一方、流動負債の管理では、短期借入金や買掛金の早期返済、または長期借入金への転換などが検討される。

特に、短期借入金は即時的な返済義務が伴うため、可能な限り長期化を図ることで、現金流出のリスクを軽減できる。

ただし、借入先との調整や審査が厳しくなる点も留意すべきであり、計画的な資金調達戦略が求められる。

これらの施策は、一時的な見かけ上の改善だけではなく、企業全体の経営戦略として捉え、継続的に見直しと改善を行うことが必要である。

まとめ

本記事では、流動比率の定義とその計算方法、業種ごとの目安、そして実務上の留意点について解説した。

流動比率は、流動資産と流動負債とのバランスを表す基本的な経営指標であり、企業が短期的な支払い義務に対してどの程度備えているかを示す重要なデータである。

しかし、単に流動比率の数値だけを見て安心するのではなく、その内訳や数値の正確性、さらには当座比率や固定比率、自己資本比率といった関連指標と合わせて総合的に評価することが、より適切な財務状況の把握につながる。

特に、現金や売掛金といった資産の流動性、借入金の返済スケジュール、在庫管理など、実務レベルでの管理は経営の安定性に直結するため、継続的な改善が求められる。

20代という経営の初期段階においても、こうした基本的な財務指標を正しく理解し、企業運営に生かすことは、将来的な事業拡大や安定経営の礎となる。

今後、デジタル技術やクラウド会計ソフトの普及により、より迅速かつ正確な数値把握が可能になる中で、若手ビジネスマンがこのような指標を積極的に活用することは、経営判断の精度向上に直結するだろう。

流動比率をはじめとする各種指標を定期的に確認し、適切な資金管理と経営戦略の実行により、企業の安全性と成長を実現していくことが重要である。