- 現金の実態把握が肝心

- 本業と投資のバランス重視

- 長期分析で未来戦略を構築

本記事では、現代企業の経営分析における極めて重要な指標である「フリーキャッシュフロー(FCF)」について、20代の若手ビジネスマンを対象に、専門的かつ実務に直結する視点から詳細に解説する。

2025年のグローバル経済においても、キャッシュフロー経営の重要性は増しており、単なる会計上の利益だけでは測れない企業の実態が浮き彫りになる。

本記事では、フリーキャッシュフローの定義、計算方法、実務における活用法、さらに注意すべきポイントについて、最新の経済状況やM&A市場の動向も踏まえて論じる。

企業の資金運用、投資判断、さらには経営戦略の策定において、基礎知識として欠かせない内容を体系的に整理している。

フリーキャッシュフロー(FCF)とは

フリーキャッシュフローとは、企業が本業で獲得したキャッシュフローから、設備投資や返済資金、その他の必要な支出を差し引いた後、自由に運用できる現金の残高を示す指標である。

数値上の黒字や表面的な利益があっても、キャッシュの流れが悪化している場合、経営危機に陥る可能性がある。

この点で、フリーキャッシュフローは企業の実質的な財務健全性や経営の柔軟性を測る上で非常に有用なツールとなる。

具体的には、営業活動によるキャッシュフローと投資活動によるキャッシュフローを用い、以下の計算式により算出される。

フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー + 投資キャッシュフロー

なお、計算上は営業活動によるキャッシュフローは実際に入金された現金額を基に算出し、投資活動によるキャッシュフローは固定資産や有価証券の売買による実際のキャッシュの流れを反映する。

このため、会計上の利益計上とは一線を画し、実際のお金の流れに基づいて企業の資金状況を把握することが可能となる。

フリーキャッシュフローの注意点

フリーキャッシュフローは企業の自由に使える資金量を示すため、経営や投資の判断材料として非常に重要であるが、分析にあたっては以下の点に十分留意する必要がある。

まず、フリーキャッシュフローがプラスであることが必ずしも本業の健全性を示すわけではない。

本業による営業キャッシュフローがプラスであっても、余剰資産の売却や一時的な資金調達が寄与している場合、実態としての経営基盤が弱い可能性がある。

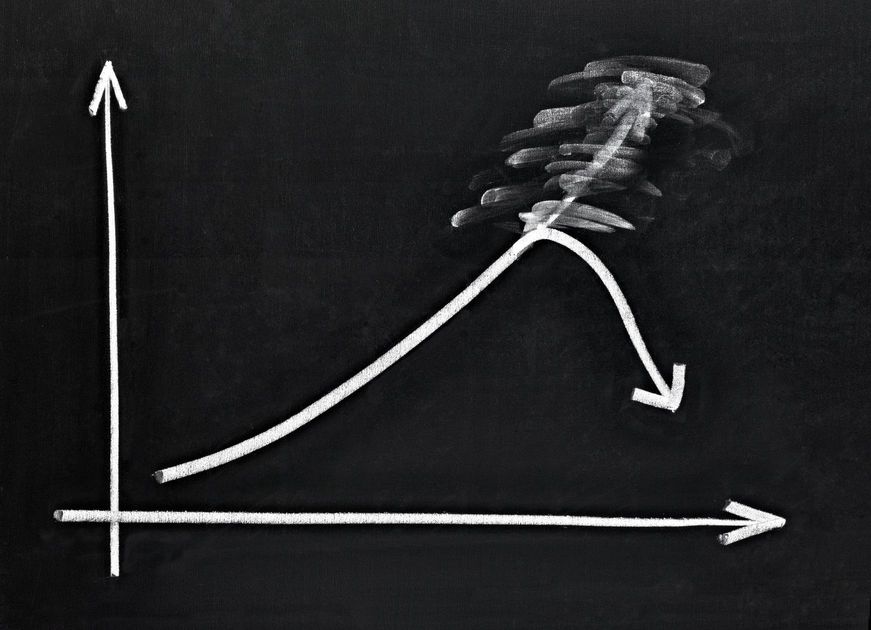

また、逆に投資活動が積極的に行われる場合、一時的にフリーキャッシュフローがマイナスとなることも見逃してはならない。

このようなケースでは、長期的な事業成長や設備投資が反映されている可能性があり、単年度の数値だけで判断するのは危険である。

さらに、複数年にわたるデータの推移を観察することで、本業のキャッシュ生成能力や投資のタイミング、さらには資金調達の実態を明らかにすることができる。

特に、営業活動と投資活動の内訳やその背景を詳細に分析し、単純なプラス・マイナスの数値だけではなく、その原因や持続性についても検討する姿勢が必要である。

また、業界特有の投資サイクルや会計処理の方法によってもフリーキャッシュフローの値は大きく変動するため、他社と比較する際には業種や市場環境を十分考慮することが求められる。

これらの点から、フリーキャッシュフローを単独の指標として見るのではなく、多角的な財務分析の一環として捉えるべきである。

フリーキャッシュフローの活用法と企業評価への影響

フリーキャッシュフローは、企業が自由に運用できる現金を表すことから、将来の投資や株主還元、さらには借入金の返済など、さまざまな経営活動に直結する。

まず、事業拡大に向けた投資が挙げられる。

設備投資や研究開発費の投入、さらには海外市場への進出など、将来の成長を見据えた計画を実施する上で、フリーキャッシュフローの充実は極めて重要な指標となる。

また、株主への配当や自社株買いのための原資としても活用される。

これにより、投資家からの信頼を高め、資金調達の際にも有利に働く。

さらに、借入金の返済に充てることで、財務の健全性を維持し、金利負担の軽減も実現できる。

加えて、企業評価の手法として広く用いられるディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)では、将来生み出されるフリーキャッシュフローを基に現在の企業価値が算出される。

この手法は、企業の実質的な価値を評価する上で、単なる時価純資産や市場比較に基づく評価方法とは一線を画し、実際のキャッシュの流れを反映するため、M&A活動や投資判断で非常に重視される。

フリーキャッシュフローがプラスの場合の留意点

フリーキャッシュフローがプラスである場合、企業は自由に使える余剰資金を多く抱えていると判断され、これが積極的な投資や株主還元に寄与する。

しかしながら、プラスの背景には注意すべき点が存在する。

第1に、プラスの要因が本業による安定したキャッシュフローではなく、一時的な資産売却や不採算部門の整理などによるものの場合、根本的な経営力が問われることになる。

第2に、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローのバランスが崩れている場合、本業の稼ぐ力が低下している可能性がある。

実務上は、プラスの数値が示す意味を十分に解釈し、たとえば本業からのキャッシュフローが安定しているか、投資活動の内容が将来的な成長に資するものであるか、といった点を詳細に分析する必要がある。

そのため、プラスのフリーキャッシュフローは一概に安心材料とはならず、その内訳と背景を確認する姿勢が求められる。

フリーキャッシュフローがマイナスの場合のリスク管理

一方で、フリーキャッシュフローがマイナスとなっている場合、企業が自由に運用できる現金が不足していることを意味する。

この状況は、しばしば大規模な設備投資や事業再編、さらには一時的な資金ショートが原因となり得る。

しかし、マイナスだからといって直ちに経営危機に陥っているとは限らない。

例えば、戦略的な成長投資として計画的に大規模な投資を行っている企業では、短期的にはマイナスとなるが、中長期的な視点で見ると将来的なキャッシュフローの増大が見込める。

それでも、継続的にマイナスが続く状況は、経営の健全性に大きな懸念材料となる。

このため、マイナスの場合は、資金調達手段の見直しや事業計画の再評価、さらにはコスト削減策などの施策を早急に講じる必要がある。

特に、営業キャッシュフローが低下している場合、黒字倒産のリスクも孕むため、早期の対応が求められる。

フリーキャッシュフローの計算方法と実務上の注意

フリーキャッシュフローは、企業の実際の現金流動を正確に把握するための重要な計算指標である。

計算式はシンプルでありながら、各項目の数値は経理処理上の利益計上と大きく異なるため、正確な実態把握が求められる。

具体的には、営業活動によるキャッシュフローは、実際に受領した現金収入と実際の支出を元に算出し、投資活動によるキャッシュフローは、固定資産の購入や有価証券の売買といった項目の入出金額を正確に反映する。

直接法と間接法の2通りの計算方法が存在するが、ここでは直感的な理解を促す直接法を採用する例が多い。

例えば、営業収入が500万円、仕入や人件費、その他経費を差し引いた結果、100万円のキャッシュフローが得られた場合、これを基に計算する。

一方、設備投資に伴うキャッシュフローが大きな負の影響を与える場合、たとえば有形固定資産の購入で900万円の支出があり、これに対して売却や資産売却による収入が一部補填された場合、最終的な投資活動によるキャッシュフローはマイナスとなる。

このように、各項目の実際の cash-in、cash-out を正確に記録することが、フリーキャッシュフローの正しい算出と解釈に繋がる。

また、実務上は、売掛金や買掛金の動きを適切に把握した上で、実際に入金・支払いが行われた金額で算出する点が、特に重要なポイントとなる。

複数年にわたる分析の重要性

フリーキャッシュフローは、単年度の結果だけではなく、複数年にわたる推移を確認することで、より正確な企業の経営状況を把握できる。

特に、大型投資を行う際には、一時的にマイナスとなるケースがあり、その影響を短期的なデータだけで判断することは適切ではない。

複数年のデータを用いることで、設備投資のタイミングや営業キャッシュフローの回復傾向、さらには業界全体の景況感との相関関係が明らかになる。

若手ビジネスマンにとって、財務状況の読み解きにおいては、年度ごとの数値の変動だけでなく、長期的なトレンドや経済環境との関連性を考慮する視点が求められる。

また、外部経済の変動や為替の変動、さらにはインフレ環境といった要因が企業のキャッシュフローに与える影響も、複数年の比較により浮き彫りになるため、より高度な経営戦略の策定に繋がる。

まとめ

フリーキャッシュフローは、企業の資金運用や投資判断、さらには経営戦略の根幹を支える重要な指標である。

単なる会計上の利益だけでは測りきれない現金の実態を示すこの指標は、現代のグローバル経済環境下において、黒字倒産のリスク回避や適切な事業拡大の判断材料として、ますますその重要性を増している。

本記事では、フリーキャッシュフローの定義や計算方法、プラス・マイナスそれぞれの場合の留意点、さらには複数年にわたる分析の必要性について詳述した。

20代の若手ビジネスマンにとって、基礎から応用まで理解することが、将来的な経営判断や投資活動において大きな武器となるだろう。

また、フリーキャッシュフローは企業価値評価やM&Aの判断においても重要な役割を果たすため、常に最新の動向を追いながら自身の知識と経験を蓄積することが不可欠である。

最終的には、本記事で紹介した知見を踏まえ、実務に基づいた分析を行うことで、より確実かつ先見的な経営戦略の構築に寄与することが期待される。