- 本業利益率で企業の本質把握

- 計算手法と業種目安解説

- 戦略実施が成長支え原動力

本記事では、企業の経営状態や財務健全性を測るための重要な指標のひとつである「売上高営業利益率」について、基本的な定義から計算方法、業種別の目安、さらに経営改善に向けた具体的な戦略までを解説する。特に、現代の変動する市場環境の中で、若手ビジネスマンとして自身の企業やキャリアの成長を目指す読者に対し、数字の裏に隠れた経営の真意を理解するための有用な情報を提供することを目的としている。

企業の持続的成長を実現するためには、単に売上高を追求するだけではなく、本業の効率性や収益性を把握できる指標に注目して、事業の見直しを行うことが不可欠である。ここでは、売上高営業利益率の基本的な考え方や、その計算手順、さらには業種ごとの具体的な数値例にも触れながら、実践的な経営戦略としての活用法についても解説する。

売上高営業利益率とは

売上高営業利益率は、企業が本業で獲得している利益の水準を示す指標である。具体的には、売上高に対して営業利益が占める割合を示し、「営業利益÷売上高×100」により算出される。営業利益は、売上総利益から販売費、一般管理費などの経費を差し引いたものであり、企業の本業での収益性を測定するために重要な数値である。

この指標は、売上規模に対してどれだけ効率的に利益を生み出しているかを把握するためのものであり、経営効率や収益構造の評価に利用される。また、他の利益率指標(売上総利益率や経常利益率など)と比較することで、企業の経営全体のバランスを見極めるための手がかりとなる。

売上高営業利益率の計算方法

売上高営業利益率を求める計算式は非常にシンプルであり、まず一会計期間の売上高、売上原価、販売費及び一般管理費を損益計算書から取得する。

具体的には、まず以下の計算を行う。

「営業利益 = 売上高 - 売上原価 - 販売費及び一般管理費」

その後、算出された営業利益を売上高で除し、100を掛けることで、パーセント表示として表される。

「売上高営業利益率 = (営業利益 ÷ 売上高)× 100」

この計算により、企業が売上からどれだけの利益を実際に生み出しているかが明確になる。

売上高営業利益率と類似指標の違い

利益率指標には、売上高営業利益率のほか、売上総利益率、売上高経常利益率、税引前当期純利益率、売上高当期純利益率などが存在する。それぞれの指標が表す範囲や性質に違いがある。

たとえば、売上総利益率は、売上高から売上原価を引いた売上総利益が売上高に占める割合を示し、商品の原価管理や販売戦略の評価に適している。一方、売上高営業利益率は、販売費および一般管理費などの間接費用も考慮に入れるため、本業の経営効率や経営管理能力を評価するのに適している。

その他、経常利益率や当期純利益率は、さらに営業外収益・費用や法人税等を反映した最終的な利益率であり、全社的な経営成績を示す指標として利用される。各指標はそれぞれの観点から企業の財務状況を多角的に捉えるための補完的な役割を果たす。

業種別の目安とその特徴

売上高営業利益率は業種によって大きく異なる傾向がある。中小企業実態基本調査などの統計によると、具体的な数値例としては、建築業でおおよそ4.02%、製造業で2.69%、情報通信業で4.75%といった数値が示されている。一方、運輸業や郵便業、宿泊業・飲食サービス業のように、コロナ禍や特定の社会情勢に影響を受けやすい業種では、マイナスの数値が報告される場合もある。

また、卸売業や小売業の場合、取引の性質上、取引額が比較的小さいため、利益率が低くなる傾向がある。逆に、販売数が少なく取引額が大きい業種では、売上高営業利益率が高くなる傾向にある。これらの数値は、各業種における商材の特性、原価構造、販売チャネル、さらには市場環境の変化などを反映しており、企業が自社の業績を評価する際の重要な基準となる。

売上高営業利益率を向上させるための戦略

企業が売上高営業利益率を向上させるためには、主に以下の4つのアプローチが考えられる。

1. 経費削減:販売費及び一般管理費、さらには間接費の見直しを通じて、無駄なコストの削減を図る。業務プロセスの改善やDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用により、人件費や手作業に依存する経費を効率化する取り組みが求められる。

2. 販売量の増加:同じ単価でも販売数量が増えれば、固定費の比率が薄まり、営業利益が増加する可能性がある。効果的なプロモーションや新規顧客獲得、リピート客の増加策が必要となる。

3. 単価の引き上げ:商品の付加価値を高め、価格設定を見直すことで、売上高自体を伸ばす方法もある。ただし、値上げによる顧客離れリスクには慎重な対策が求められる。

4. 利益率の高い商材への注力:各商品の営業利益率を精査し、利益率の高い商品やサービスにリソースを集中させることが、全体の売上高営業利益率の改善につながる。

これらの戦略は単独での実施だけでなく、全体としてのバランスを考慮しながら組み合わせることが、より高い効果を生む。

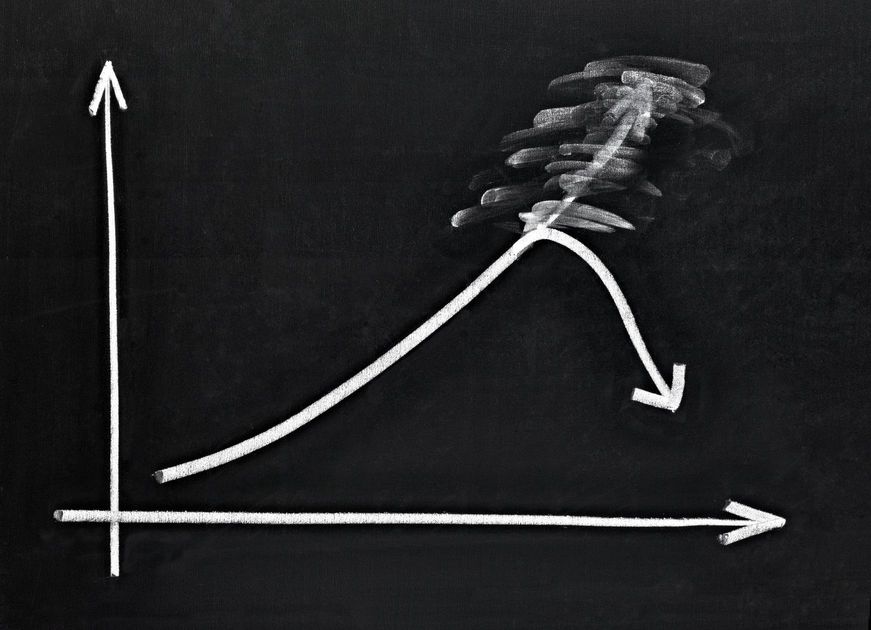

売上高営業利益率がマイナスの場合の影響と対応策

売上高営業利益率がマイナスであるという状況は、企業の本業が赤字で推移していることを示すサインである。しかしながら、マイナスの状態が直ちに経営破綻につながるわけではなく、会計上のタイミングの問題や、一時的な投資支出などが要因となっている場合もある。

ただし、長期的にマイナスが続く場合には、金融機関からの信用が低下し、資金調達が困難になるリスクがあるため、早急な経営改善策の実施が求められる。具体的には、コスト構造の見直し、販売戦略の再検討、そして経営陣による明確なビジョンの提示が不可欠である。

また、外部環境の急激な変化(例:コロナ禍、燃料費の高騰など)によって一時的にマイナスとなるケースもあるため、時系列での業績推移を分析することが重要である。

まとめ

売上高営業利益率は、企業の本業による収益力や経営効率を把握するための、非常に有用な指標である。本記事では、その基本的な定義から計算方法、そして業種ごとの目安や、実際に売上高営業利益率を向上させるための具体的な戦略について詳述した。

各企業は、自社の数字を正確に把握し、どの要因が営業利益率に影響を及ぼしているのかを見極めることで、経営戦略の策定や改善施策の実施につなげることができる。特に、変動する市場環境や経営資源の限られた中小企業においては、一層の効率化や重点施策の実行が求められる。

20代の若手ビジネスマンとしては、これらの経営指標を理解し、実務に生かすことで、将来的な経営者やマネジメント層としての資質を養う一助となるであろう。今後も、内部管理体制の強化と市場環境の分析を継続的に行い、数字の裏にある経営の真意を読み解く能力を磨いていくことが、キャリアの成長に直結する重要なポイントである。