- 効率運用で企業成長促す

- 借入活用とリスク管理重視

- 統計数値で戦略判断導く

2025年現在、グローバルな経済環境が急激に変動する中、企業経営においては資金調達や投資戦略の柔軟性が一層求められるようになっています。こうした中で、企業が借入資金を積極的に活用し、効率的な資本運用を実現する手法として注目されているのが「財務レバレッジ」です。今回の記事では、財務レバレッジの計算式やその活用方法、さらに指標を用いた経営分析のポイントについて、専門的な視点から解説します。

財務レバレッジとは

財務レバレッジは、企業が外部からの借入資金(他人資本)を利用して、自己資本に比べ大きな資本を運用する手法を指します。具体的には、総資本が自己資本の何倍であるかを示す指標として活用され、計算式は「財務レバレッジ(倍)= 総資本 ÷ 自己資本」と表されます。

この指標は、企業がどれだけ効率的に借入資金を使い、事業拡大や収益の向上に結びつけているかを判断する上で重要な意味を持ちます。例えば、自己資本が5,000万円で総資本が2億円の場合、財務レバレッジは4倍となり、総資本のうち自己資本が25%を占めることを示します。

また、財務レバレッジは自己資本比率の逆数とも考えられ、自己資本比率が低い場合、他人資本への依存度が高いことを示します。逆に、自己資本比率が高い企業は、借入に頼らず安定した経営が可能であると評価されます。

企業はこの指標を通じ、成長戦略を追求する際の資金調達の効率性や、投資効果の最大化を図るための判断材料として活用しています。特に、競争の激しい市場環境においては、財務レバレッジによる効率的な資金運用が、企業の競争優位性を左右する重要な要因となっています。

財務レバレッジの計算方法と具体例

財務レバレッジを正しく理解するためには、その計算方法とともに具体的な活用例を把握することが必要です。基本的な計算式は以下の通りです。

総資本とは、自己資本と他人資本の合計を指し、計算式は「財務レバレッジ(倍)= 総資本 ÷ 自己資本」となります。

例えば、ある製造業の企業が自己資本5,000万円に対し、他人資本として1億5,000万円を含む総資本2億円を保有している場合、財務レバレッジは4倍となります。

この場合、企業は自己資本の4倍の資本規模で事業を運営していることになり、成長戦略や投資による収益拡大に積極的であることが読み取れます。

また、ROE(自己資本利益率)の向上を図るために、財務レバレッジを活用する経営手法は、「財務レバレッジ効果」として知られており、売上高利益率、総資本回転率と組み合わせて企業の経営効率を測るための重要な分析要素となっています。

このように、具体的な数字をもとに経営分析を行うことで、企業は自社の資本構造の健全性や、投資戦略のリスクとリターンのバランスをより明確に把握できるのです。

財務レバレッジから経営状態を判断する方法

企業の経営状態を分析する上で、財務レバレッジは単なる計算上の数値以上の意味を持ちます。経営者は、財務レバレッジの水準を、業界標準や競合他社との比較から自社の位置づけを把握する必要があります。

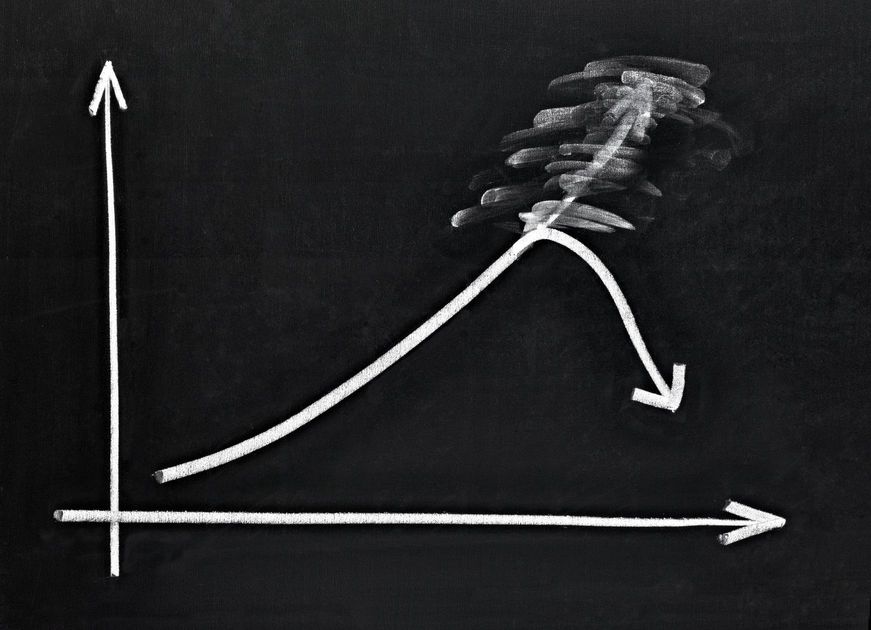

一般的に、財務レバレッジが高い場合は、積極的な借入を通じて事業拡大を狙っているケースが多い一方、自己資本の割合が低く、リスクが大きい可能性も考慮しなければなりません。

反対に、財務レバレッジが低い場合は、自己資本比率が高く安定的な運営ができているものの、成長投資の余地が制約される可能性があります。

そのため、適正な財務レバレッジの水準は業界や企業の成長段階によって変化し、一般的な目安としては2倍以下が健全な状態とされることが多いです。

たとえば、建設業では平均2.323倍、製造業では平均2.257倍、情報通信業では平均1.755倍など、業種ごとに適正な数値が異なります。

これらのベンチマーク値を参照しながら、企業は財務レバレッジの数値を戦略的に活用することが求められます。

また、企業が成長を目指している場合、借入資金による事業拡大の効果と、過度な借入によるリスクとのバランスをどう取るかが、経営判断の鍵となります。

財務レバレッジを利かせるメリット

財務レバレッジを適切に利かせることで、企業はいくつかの重要なメリットを享受することができます。まず第一に、自己資本利益率(ROE)の向上が挙げられます。

ROEは「当期純利益 ÷ 自己資本」で計算され、企業が自己資本を用いてどれだけ効率的に利益を上げているかを示す重要な指標です。

財務レバレッジを活用すると、少ない自己資本からでも大規模な事業を展開し、高い収益性を実現することが可能となります。

さらに、積極的な設備投資や事業拡大が可能になることにより、企業は市場での競争力を強化することができます。

これにより、製品の品質向上や新技術の導入、さらには市場シェアの拡大といった効果が期待され、将来的な成長戦略に大きく寄与します。

また、借入資金に対して支払う利息は法人税法上、損金として認められるため、企業は節税効果を享受することができます。

たとえば、借入金に伴う利息費用が企業の損金として計上される場合、課税所得が減少し、結果として税負担が軽減される効果が生じます。

このように、財務レバレッジの適正な運用は、経営効率の向上、投資拡大による成長促進、そして節税効果という複数の側面で企業に利益をもたらすため、現代の経営戦略において不可欠な要素となっています。

財務レバレッジを利かせる際の注意点

一方で、財務レバレッジの活用には注意すべきデメリットも存在します。企業が借入によって資本を拡大する場合、当然のことながら負債が増加し、返済義務が発生します。

その結果、財務リスクが増大し、経済状況や景気の変動により急激な利益の減少が生じた際、返済負担が経営を圧迫する可能性があります。

また、財務レバレッジが高い企業は、金融機関からの融資審査においても慎重な評価対象となるため、信用リスクの増加や融資条件の厳格化が懸念されます。

さらに、借入による資金調達は、決算書の信頼性や透明性がより一層求められるため、内部統制の強化や独立した監査制度の整備が不可欠です。

特に、景気が悪化する局面では、借入金の支払いが継続的に求められることから、企業のキャッシュフローが逼迫し、最悪の場合は倒産リスクの増大につながることも考えられます。

以上のように、財務レバレッジを利用する際には、事前に十分なリスク管理策を講じ、返済能力の確認、キャッシュフローの安定確保、および内部統制の徹底が求められます。

企業は、単にレバレッジを高めることだけに注力するのではなく、経営戦略全体の中で資金調達のメリットとリスクのバランスを慎重に検討することが重要です。

業種別に見る財務レバレッジの傾向

業種によって適正な財務レバレッジの水準は大きく異なります。例えば、公益事業や情報通信業などの分野では、安定したキャッシュフローがあるため、比較的低いレバレッジで安定経営が可能とされる一方、宿泊業や飲食サービス業といった分野では、平均的なレバレッジが高く、場合によっては7倍を超えることもあります。

中小企業実態基本調査e-statのデータによれば、建設業は2.323倍、製造業は2.257倍、情報通信業は1.755倍など、業界ごとに数字にばらつきが見られます。

業種ごとの平均値は、企業が自社の戦略を決定する際の重要な判断基準として活用されるべきであり、さらに同一業界内でも企業の成長ステージや市場環境に応じて、適正なレバレッジ水準は変動する点にも留意が必要です。

経営者は自社の事業領域や競合環境、資金調達のニーズを十分に分析した上で、最適なレバレッジ戦略を策定する必要があります。

このようなデータと分析結果を踏まえた上で、企業は経営計画や投資戦略を見直し、必要に応じて財務改善策を実施することが求められます。

まとめ

以上、財務レバレッジの概念、計算式、具体例、さらにはメリットとデメリットについて詳細に解説してきました。

現代の経営環境において、企業が持続的な成長を達成するためには、効率的な資金運用とリスク管理のバランスが不可欠です。

財務レバレッジは、借入資金を活用して資本規模を拡大し、収益性向上や設備投資、さらには節税効果を狙う上で非常に有効な手法ですが、同時に過度な借入による財務リスクや景気変動への脆弱性といった側面も存在します。

経営者は、業界の平均値や自社のリスク耐性、投資戦略を十分に検討し、適正なレバレッジ水準を維持することが求められます。

また、決算書の信頼性や内部統制の強化、さらには適切なキャッシュフロー管理といった取り組みを通じ、リスクの低減と収益性の向上を両立させることが、今後の企業経営においてますます重要となるでしょう。

最終的には、経営判断において数値だけに頼るのではなく、経験、直感、そして専門家のアドバイスを組み合わせることが、持続可能な成長を実現するための最良の方法であると言えます。

これからも変動する経済情勢の中で、柔軟かつ戦略的な資金運用とリスク管理に基づいた経営判断が、企業の未来を切り拓く鍵となるでしょう。