- 売上高当期純利益率で資本効率を評価

- 正確な計算式で成長力を議論

- 多様要因を総合分析し改善

本記事では、企業の収益性と経営効率を把握するための重要な指標である「売上高当期純利益率」について、各業界の平均や計算方法、さらにその数値が示す意味合いや注意点について、専門的かつ実務に根差した視点で解説する。2025年現在、グローバルな経済環境の変化や多様な業種間競争の激化に伴い、企業の収益性評価がますます重要視される中、売上高当期純利益率は単なる数字の比率以上に、企業が資本や経営資源をどれほど効率的に活用しているかを示すバロメーターとなっている。

売上高当期純利益率とは

売上高当期純利益率は、企業が一定期間における最終的な利益(当期純利益)が、同期間の売上高に対してどれほどの割合を占めるかを示す指標である。

この指標は、企業が営業活動を通じてどれだけ効率良く利益を上げているか、また経営資源の活用状況やコスト管理の厳格さを測る上で有用である。

計算式は非常にシンプルで、当期純利益を売上高で割り、100を掛けることでパーセント表示される。例えば、ある企業が年間売上高100億円に対して、最終的な利益が5億円であった場合、売上高当期純利益率は5%となる。

企業間での比較だけでなく、業界全体の平均値や過去の実績と比較することで、経営の健全性や将来的な成長力を診断する材料となる。

なお、一般的には、同業他社の数値や統計調査結果(例:経済産業省の企業活動基本調査)を参考に、適正な水準について議論されることが多い。

売上高当期純利益率の計算方法と意義

売上高当期純利益率の計算は、基本的な損益計算書の数値から容易に求めることができる。

具体的には、次のような数式で表される:

売上高当期純利益率(%)=(当期純利益 ÷ 売上高)× 100

この計算式により、経常的な営業活動に加え、特別損益や一時的な影響も含めた最終利益の割合が示される。

このため、企業が通常の営業活動を通じてどれだけ「稼ぐ力」を有しているのか、また非反復的な要素がどの程度影響しているのかを把握するための重要な判断材料となる。

特に、営業外収益や特別損失といった一時的な要因は、短期的には数値を歪める可能性があるため、経営判断の際には注意深く分析する必要がある。

また、業界別に見ると、製造業、情報通信業、小売業、飲食業など各業種によってこの指標の水準は大きく異なる。

[例]製造業では平均して5~7%程度、情報通信業では若干高めの7~8%程度が目安となるが、小売業や飲食業などは1~3%と低い傾向がみられる。

このような背景から、売上高当期純利益率は単に経営成績を示すだけでなく、各企業が直面する市場環境やコスト構造、さらには業界特有の収益モデルを反映しているといえる。

売上高当期純利益率から読み取れる経営の実態

売上高当期純利益率は、企業が単に高い売上を追求するのではなく、効率的な運営と健全な収益構造を維持する上で極めて重要な指標である。

まず、売上高に占める当期純利益の比率が高い場合、企業は単に多くの売上を上げるだけでなく、コスト構造を最適化して利益を確保していることが示唆される。

この場合、原価管理や人件費、さらには販売や広告宣伝などの経費管理が適正に行われ、経営資源が効率的に活用されていると評価される。

一方、同率が低い場合には、売上自体は拡大できているものの、コストがかさんで利益率が低下している可能性がある。

企業は、リピート率の向上、仕入コストの見直し、広告宣伝費の最適化、営業力の強化といった複数の観点から、数値改善に努める必要がある。

また、同率が一時的に低下している場合でも、特別損失や一時的な投資による影響が原因である場合には、長期的な視点でその意味合いを検討することが求められる。

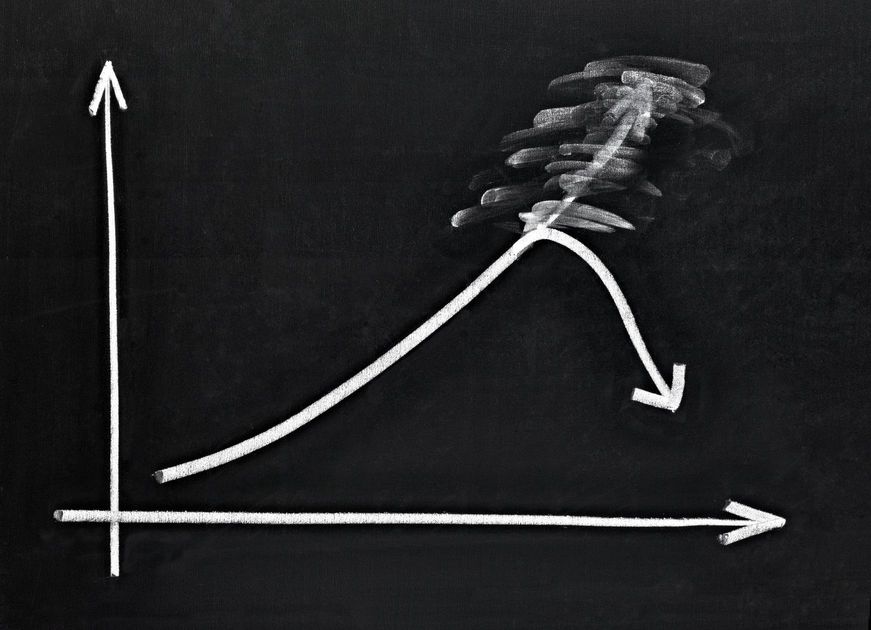

さらに、売上高当期純利益率の推移を時系列で分析することにより、経営改善策の効果や市場環境の変化に伴うリスクを定量的に把握することが可能となる。

経営戦略の策定や投資判断において、この指標は非常に有用な手がかりとなり、さらに金融機関や投資家とのコミュニケーションにおいても、企業の将来性を示す根拠資料として利用されることが多い。

売上高当期純利益率に影響を与える要因

売上高当期純利益率は、企業の収益性を総合的に表すため、数多くの内部および外部要因の影響を受ける。

内部要因としては、原材料や仕入れのコスト、広告宣伝費、人件費、固定費・変動費のバランスなどが挙げられる。

また、製品やサービスの価格設定、製造効率、在庫管理、さらには組織の経営体制や戦略的な投資計画も、数値に大きな影響を与える。

外部要因としては、市場環境、競合企業の動向、景気循環、規制の変更などが考慮される。

たとえば、不景気の局面では消費の落ち込みが生じ、売上高自体が減少する場合もあるが、同時にコスト削減努力が奏功すれば、利益率が維持または改善されるケースもある。

このように、売上高当期純利益率は単一の経営活動の成果ではなく、複数の要因が複雑に連動した結果として形成されるため、企業はその数値の変動要因を詳細に分析し、適切な対策を講じる必要がある。

特に、業界特有のコスト構造や季節変動、一次的な外部ショックなどに敏感な中小企業にとっては、この指標を正しく読み解くことが経営改善の鍵となる。

売上高当期純利益率の注意点

売上高当期純利益率を評価する際には、いくつかの注意点が存在する。

まず、当期純利益には、通常の営業活動以外の特別損益や一時的な費用、税効果会計の調整項目などが含まれている場合があるため、単純な数値だけで企業の根本的な収益力を判断するのは危険である。

短期間の業績においては、突発的な損失や利益が一時的に大きく影響するケースもあるため、過去数年分の推移を確認することが望ましい。

また、業界ごとに事業の特性や利益率の設定が大きく異なることから、数字の比較に際しては、同一業界内での比較が基本となる。

さらに、経営改善策や投資活動の効果が反映されるまでには時間差が存在するため、直近の低い数値が必ずしも経営の悪化を示すものとは限らない。

特に、リストラクチャリングや一時的な大型投資によって、短期的に利益が圧迫される場合もあるため、経営戦略の全体像を踏まえた上で数値を解釈する必要がある。

加えて、売上高そのものが大幅に増減している場合は、分母効果によって率が変動しやすいため、絶対値とともに比率の背景事情を詳しく検証することが重要である。

このような点を十分に考慮しながら、売上高当期純利益率は企業経営の全体像を捉えるための一要素として、慎重に評価されるべきである。

まとめ

以上のように、売上高当期純利益率は、企業の収益性および経営効率を評価するための極めて有用な指標であり、シンプルな計算式で求められるにもかかわらず、内部と外部の複雑な要因が反映されている。

企業は、当期純利益の構成要素や業界ごとの平均値との比較を通じて、経営戦略やコスト管理の現状を把握し、将来的な改善策や投資判断の基礎資料とすることができる。

しかしながら、特別損益や一時的な要因による影響を十分に考慮するとともに、長期的な推移や業界特性を踏まえた上での数値解釈が不可欠である。

今後もグローバルな経済環境の変動や新たな市場動向の中で、売上高当期純利益率をはじめとする各種財務指標は、企業の健全性評価および投資家とのコミュニケーションにおいて重要な役割を担い続けるだろう。

この指標の正しい理解と運用は、企業経営の質を高めるために必要な要素であり、今後も各社が不断の努力を重ね、持続的成長を実現するための一助となるであろう。

最終的には、売上高当期純利益率を通じた経営状態の可視化と、その数値に基づいた意思決定こそが、変化の激しい現代経済において企業の競争力を左右する重要な鍵となる。

今後も本指標に関する適切な分析と改善策の実施が、各企業の長期的な発展を促進するための戦略的ツールとして、その重要性を増していくことが期待される。