- 価格弾力性の基礎を習得

- 計算手法の理解が重要

- 戦略的設定で成功へ

本稿では、価格弾力性という概念について、その定義から計算方法、さらには実際の価格戦略への活用事例まで、各方面に精通する20代の若手ビジネスマンに向け、専門的かつ実践的な視点で解説を試みます。

近年、製品やサービスの差別化や収益の安定化を目指す企業において、最適な価格設定は極めて重要な経営課題となっています。

その中で価格弾力性は、価格変更がもたらす需要・供給の変動を定量的に把握するための基礎的な指標として注目され、企業戦略の中核を担っています。

本記事では、シンプルな計算手法から応用例に至るまで、より深い理解を促すための内容を網羅的に記述し、将来の経営判断や戦略策定に寄与する情報を提供します。

価格弾力性とは

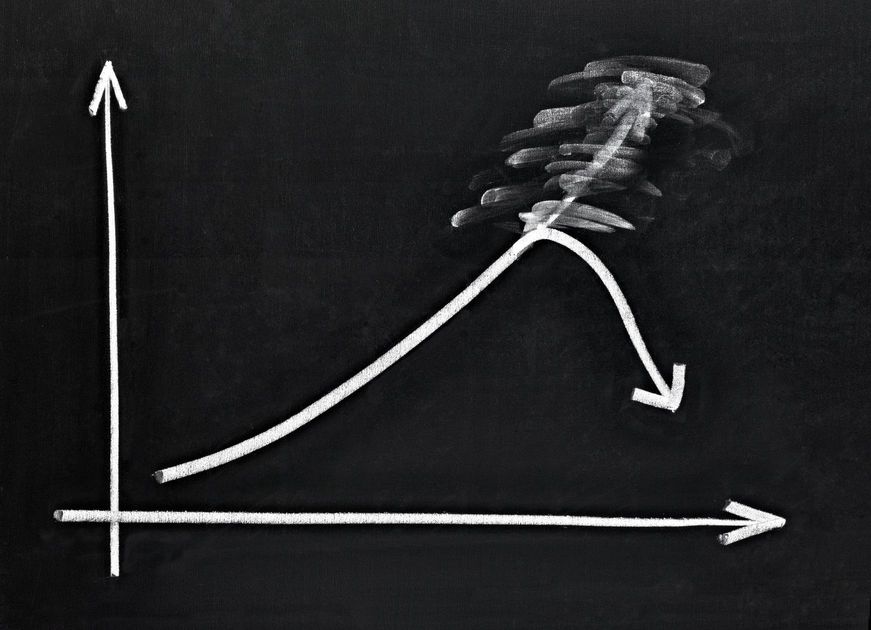

価格弾力性とは、ある商品の価格が変化した際に、その商品の需要または供給量がどの程度変動するかを示す経済学上の指標です。

一般に、商品の価格を上昇または下降させたとき、消費者の購買意欲や市場での取引量がどのように反応するかを定量化することで、企業は適正な価格設定や在庫管理に生かすことができます。

具体的には、価格の変化率に対する需要の変動率を算出し、数値が大きい場合は弾力性が高いと評価され、逆に数値が小さい場合は弾力性が低いと判断されます。

例えば、価格弾力性が高い商品は、価格をわずかに上げるだけで需要が大きく減退する傾向にあり、一方、生活必需品などの価格弾力性が低い商品は、多少の価格変動があっても需要があまり変動しないという特徴を持っています。

価格弾力性の計算方法とその応用

価格弾力性の定量的な評価は、主に以下の3つの手法によって行われています。

第一に、パーセンテージ法は最も基本的な手法で、需要の変化率を価格の変化率で割ることで算出します。

この方法は以下の式で表され、需要変化率および価格変化率は共に百分率として算出されます。

需要変化率=(価格変更後の売上数量-変更前の売上数量)/変更前の売上数量

価格変化率=(変更後の価格-変更前の価格)/変更前の価格

価格弾力性 = 需要変化率/価格変化率

第二に、ポイント法は需要曲線上の特定の一点における弾力性を求める方法です。

この方法は、対象となる価格・数量の組み合わせに基づいて弾力性を計算するため、需要曲線が線形でない場合や特定の局面での需要応答を知る際に有効です。

第三に、アーク法は、需要曲線上の2点間において大幅な変動が見込まれる場合に用いられる手法です。

初期と最終の価格および数量の平均値を用いるため、より広範囲な変動に対する総合的な弾力性が評価できます。

このような多様な計算手法を駆使することで、企業は自社製品やサービスごとに適切な価格戦略を策定するための基盤を構築することが可能となります。

価格設定への活用と企業戦略

企業にとって価格弾力性を理解することは、単に売上や利益の最大化を狙う戦略の一環であるだけでなく、消費者心理相互作用の複雑な側面を見極める上でも重要です。

新商品・新サービスの導入時に、適切な初期設定価格を決定するには、価格弾力性の分析が不可欠です。

市場での競争状況、消費者の代替行動の可能性、ブランドの希少性など、複数の要素が絡む中で、企業は自社製品の価格をどの程度上げても需要維持が可能か、あるいは逆に割引戦略によって市場シェア拡大が期待できるかを評価します。

また、既存商品の価格見直しにおいても、競合他社の動向や市場全体の需要パターンを踏まえ、弾力性の特性を考慮した再設定が求められます。

さらに、セールやキャンペーンによる期間限定のプロモーション戦略は、価格弾力性の高い製品に対して効果的に作用し、販売数量を増加させる狙いがあります。

ただし、単に価格を下げるだけではなく、製品の付加価値やサービスの質、企業のブランドイメージも同時にアピールすることで、長期的な信頼関係の構築が期待されます。

需要の価格弾力性以外の視点

価格弾力性の評価には、一般的な需要の変化だけでなく、供給の価格弾力性や交差弾力性も重要な指標となります。

供給の価格弾力性は、価格変動に応じた供給量の変化を示し、特に生産能力や在庫管理の面での戦略立案において考慮すべき要素です。

例えば、エネルギー業界のように供給量が一定であっても、需要のピーク時とオフピーク時で大きな価格変動が生じる場合、供給側にも柔軟な対応が求められ、安定した供給体制を維持するための価格戦略が不可欠です。

また、価格の交差弾力性は、ある商品の価格変動が別の商品や競合他社の製品の需要にどのような影響を及ぼすかを評価するための指標です。

交差弾力性が高い場合、競合他社の値下げは自社の需要に大きな打撃を与える可能性があり、逆に交差弾力性が低い場合は、その影響が限定的となるため、戦略的な価格調整が比較的容易になります。

業界別の活用事例と戦略的視点

実際に価格弾力性を活用した事例として、エネルギー業界と食品業界のケースが挙げられます。

エネルギー業界では、電力供給の安定性と需要の時間帯変動を前提に、需要が高い夏季や冬季に価格を引き上げ、オフピーク時には割安な価格設定を行うことで、消費の平準化と利益の最大化が図られています。

このような価格調整は、需給バランスの最適化に寄与し、消費者の利用パターンをコントロールする有効な手段として認識されています。

一方、食品業界においては、季節変動や天候、さらには収穫量の変動が価格に強い影響を及ぼします。

特に、キャベツや海産物など、供給が不安定な商品の場合、供給不足時には価格が急騰し、それに伴い消費者は代替商品にシフトする傾向が見られます。

こうした事例は、価格弾力性の理解がいかに市場全体の経済的動向を反映しているかを示しており、適切な価格設定戦略と市況のタイミングを掴むための貴重な示唆を提供します。

価格弾力性の注意点

価格弾力性を活用する際には、いくつかの注意点が存在します。

まず、弾力性の数値は、製品やサービスの性質、市場環境、消費者行動など多くの要因に左右されるため、一概に「高い=有利」「低い=不利」と評価することはできません。

また、計算の手法によって求められる数値は異なるため、分析の際にはパーセンテージ法、ポイント法、アーク法など複数の手法を併用し、全体的な傾向を把握することが求められます。

さらに、価格弾力性はあくまで現状の消費動向や供給状況を基に算出されるため、市場の急激な変動や新たな競合出現、消費者の嗜好変化などにより、予測が当てはまらなくなるケースも存在します。

企業が新たな価格戦略を打ち出す際には、短期間のデータに頼るだけでなく、業界全体の動向や長期的な市場トレンドを十分に分析し、柔軟な対応策を準備する必要があります。

また、交差弾力性や供給の弾力性といった他の経済指標と合わせた総合的な判断が、誤った戦略選択を防ぐためには不可欠です。

最終的に、価格弾力性の指標はあくまで戦略的判断の一要素であり、マーケティング、広告、ブランド戦略など他の企業活動と調和させながら活用することが成功の鍵となります。

まとめ

本稿では、価格弾力性という重要な経済指標の概念、計算方法、さらには実際の価格戦略への応用事例について解説しました。

価格弾力性は、製品やサービスの価格変更に伴う需要・供給の変動を定量的に示す指標であり、企業が最適な価格設定を行い、競争激しい市場環境に対応していくための基本的な知識となります。

パーセンテージ法、ポイント法、アーク法などの各種計算手法を活用し、自社製品の特性や市場環境に応じた柔軟な価格設定と戦略が求められます。

また、需要の価格弾力性だけではなく、供給側の弾力性や交差弾力性といった他の要素と合わせた多角的な視点で市場を捉えることが、リスクマネジメントおよび収益安定化に寄与するでしょう。

今後、デジタルトランスフォーメーションの進展やグローバルな市場競争が激化する中で、若手ビジネスマンは、これらの経済的知見を的確に活用し、戦略的な価格設定や市場の動向に迅速に対応する能力が求められます。

最終的には、価格弾力性の分析は単なる計算結果に留まらず、企業戦略の中核として収益最大化と持続可能な成長のための土台を提供するものであり、その活用方法を深化させることが、長期的な成功への道であると言えるでしょう。